近日,我院党员之家精心策划并组织“寻语青年说”第16期“‘明日复明日’怎么办?”。活动从大学生耳熟能详的拖延现象谈起,围绕“你觉得自己有拖延症吗?”“你知道为什么会拖延吗?”“你知道如何破解拖延症吗?”三个问题,开展互动游戏与分组研讨。教育学院心理学系教师胡晶晶,党委学工部、学生处张开乐、我院学工办主任黄文璇以及40多位学生参加。24葡语1班蒯金凤和万彦吟主持。

Part1:你有拖延症吗?

在这一环节,主持人首先提问“你觉得自己有拖延症吗?”师生纷纷做出选择,其中选择“有”的人数较多,选择“没有”与“不知道”的人数相近。选择“有”的师生表示:在面对需要完成的任务或决策时,经常出现拖延、犹豫和推迟行为,习惯性地把任务拖到deadline才开始去做。选择“不知道”的师生认为:自己有时候面对不是很乐意的任务时,虽然也会制订计划,但在执行过程中常常陷入停滞状态,有时明明很想行动但却总迈不出第一步,内心充满矛盾。选择“没有”的师生表示:自己没有拖延症,有任务都是第一时间完成。

张开乐表示:“我天生是个急性子,这种性格特点让我养成了‘今日事今日毕'的习惯,很少出现拖延情况。”热烈的讨论后,主持人和在场师生总结了“拖延症”的概念:拖延症是一种普遍存在的“自我调节失败”现象的体现,即“在能够预料后果有害的情况下,仍然把计划要做的事情往后推迟的行为”。

Part2:你知道(你)为什么会拖延吗?

面对“你知道(你)为什么会拖延吗?”这一问题时,选择“不确定”的人数最多,选择“知道”的其次,选择“不知道”的最少。选择“不确定”的同学表示:每次拖延的诱因各不相同,有时是因为事情太多来不及完成,有时是因为单纯只是想要先娱乐后工作,有时可能只是因为懒,有时也可能是多种原因作用的结果,但归根结底,拖延是一场时间的“拉锯战”,非常耗人精力。选择“知道”的师生表示:在任务较难或对任务本身不感兴趣的情况下,最容易发生拖延,经常会陷入“任务难-焦虑-逃避拖延-更焦虑-更逃避拖延”的恶性循环,因此“拖延”是体现,其深层逻辑在于“缺乏动力”。选择“不知道”的同学表示:无法简单归结拖延的原因,但可能更多是因为自身懒惰才导致了拖延。

Part3:你知道如何破解拖延症吗?

在面对“你知道如何破解拖延症吗?”这一问题,在场师生选择“知道”与“不确定”的人数分布均匀,选择“不知道”的人数极少。选择“不确定”和“不知道”的师生们表示:面对未知的挑战和繁重的任务时,我们常常会因为内心的恐惧而选择逃避,迟迟不敢迈出第一步,而如何克服恐惧不再逃避,则是一个系统性问题,因此泛泛而谈“破解‘拖延症’” 只是一个空大的想法,应该更关注现实问题本身。选择“知道”的师生们表示:尽管拖延症的原因各有不同,但仍然可以找到相通的破解办法,最重要的就是“激活内心动力”,即要‘化虚为实',把原来模糊的目标分解为具体的行动计划,明确具体可执行的步骤。

胡晶晶指出:“打破拖延的恶性循环的的一个关键词就是‘具体化’,要把模糊的目标明确并细化为可量化的小目标,制订一个可操作的时间表并据此一步步推进。”张开乐表示:“我从不拖延,我没有‘要么不做,要做就做最好’的执着,我信奉先完成,后完美。”黄文璇老师强调:“其实大家心中或多或少知道一些方法,但是破解拖延最重要的不是去学习多少种方法,而是要马上行动。”

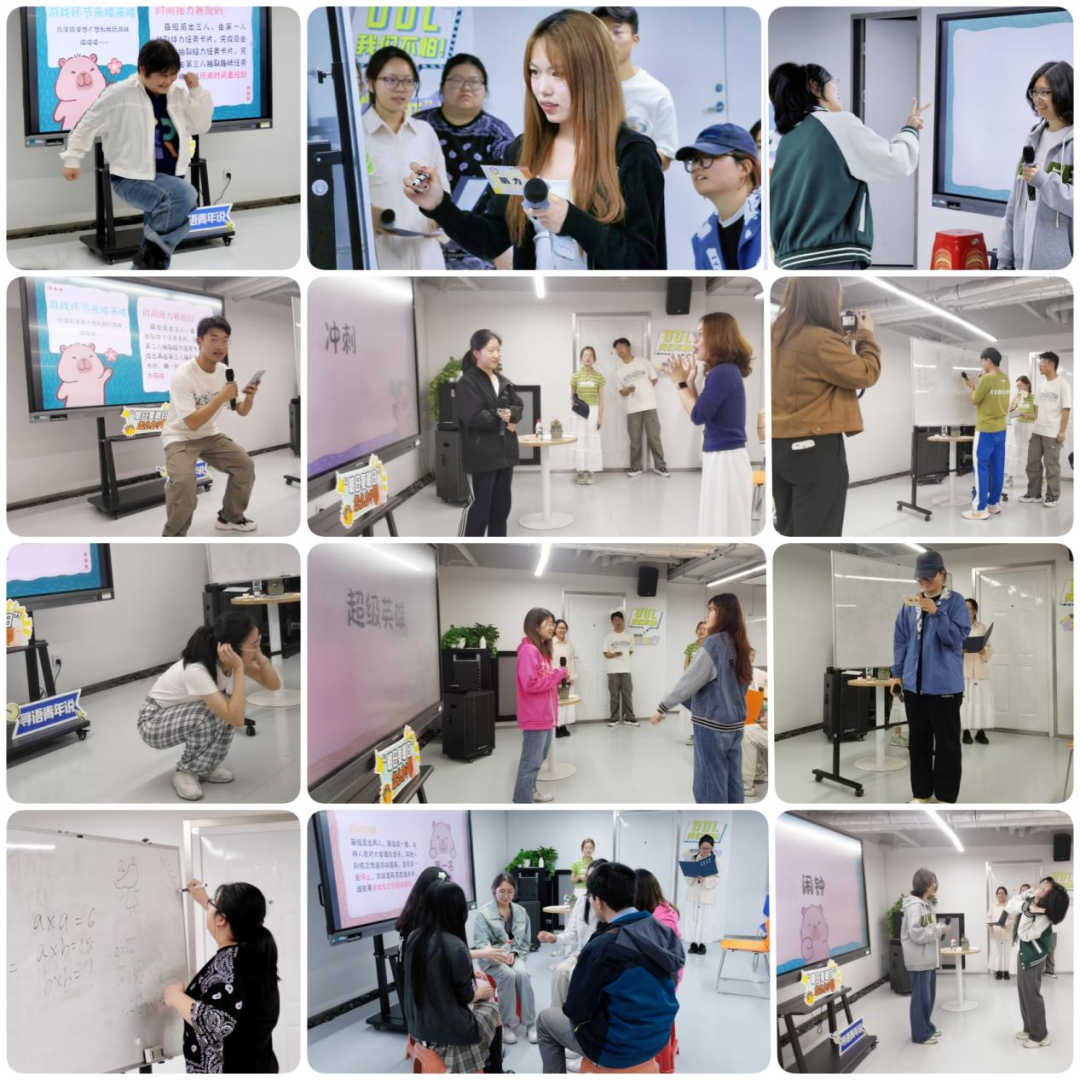

为加深大家对于“拖延症”和“如何破解”等问题的理解与体会,本次活动还穿插了“你划我猜”“时间接力赛”“时间炸弹”等三轮计时游戏。在倒计时的滴答声中,每位游戏参与者毫不拖泥带水,向着明确的目标冲刺,让人颇受启发。

“明日复明日,明日何其多!日日待明日,万事成蹉跎。”本期关于“大学生拖延症自救指南”的讨论已落下帷幕,但是与拖延症的对抗却还在继续。从现在开始,让我们厘清内心纷乱的思绪,挖掘内在动力源泉,用实际行动破解“越拖延越焦虑,越焦虑越拖延”的魔咒,拥抱更高效、美好的生活吧!